198

Untere Extremität

(Pars libera membri inferioris)

12

12.1 Hüftgelenk

(Art. coxae)

12.1.1 Beteiligte Strukturen und Knochen des

Hüftgelenks

Die am Hüftgelenk beteiligten Knochen sind

•

die Hüftgelenkspfanne

(Acetabulum)

des Hüft-

beins

(Os coxae),

die sich aus dem Darmbein

(Os

ilium),

dem Sitzbein

(Os ischii)

und dem Scham-

bein

(Os pubis)

zusammensetzt und

•

das Schenkelbein

(Femur).

Hüftgelenkspfanne

(Acetabulum)

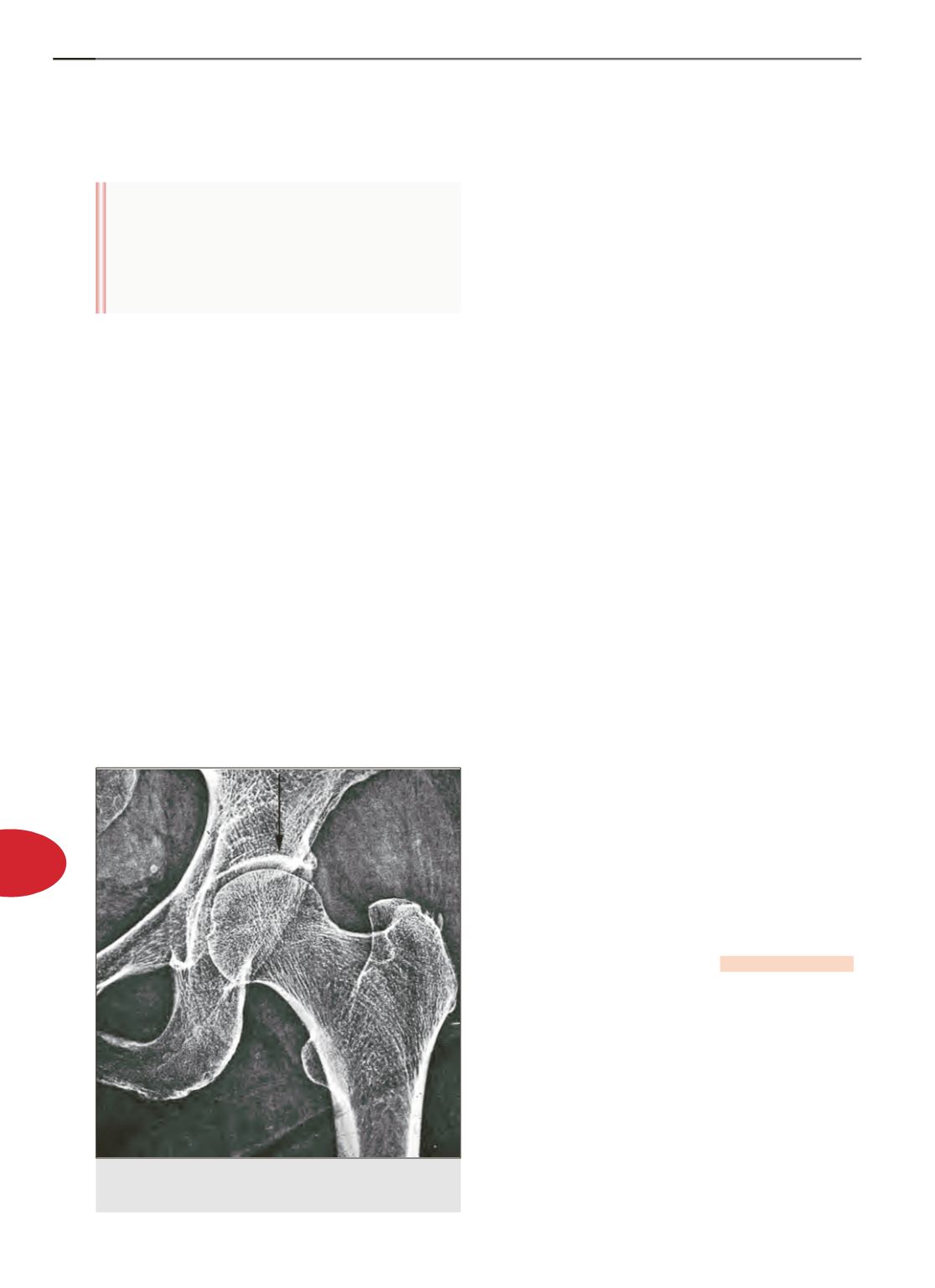

Die artikulierenden Flächen des beim Stehen, Gehen,

Laufen und Springen mechanisch stark belasteten

Hüftgelenks,

das ein

modifiziertes Kugelgelenk

mit

drei Freiheitsgraden darstellt, werden von dem zu zwei

Drittel überknorpelten, nach allen Richtungen einen

gleich großen Krümmungshalbmesser aufweisenden,

im Durchmesser 4–5 cm großen Schenkel

kopf

(Caput

femoris)

und der mondsichelförmigen, 2–3 cm breiten

Gelenkpartie

(Facies lunata) der

konkaven Gelenk

pfanne

(Acetabulum)

gebildet (Abb. 12.1). Sie kann mit einem

Hohlkugelhalbschnitt, der der Quere nach 170–175°,

der Pfeilrichtung nach sogar 180° umfasst, verglichen

werden. Der tiefe Boden der Pfanne

(Fossa acetabuli)

wird

durch ein Polster aus lockerem Binde- und Fettgewebe

ausgefüllt, das dünne Blutgefäße enthält. Die

Funktion

dieses Pfannengrundgewebes besteht in einer Pufferung

von Erschütterungen, die vom Schenkelkopf auf die

Hüftgelenkspfanne übertragen werden.

Der knöcherne Pfannenrand wird von einem dreisei-

tig prismatischen, bis zu 1 cm breiten faserknorpeli-

gen Streifen, der

Pfannenlippe

(Labrum acetabulare)

,

umsäumt, wobei der Einschnitt im unteren Pfannen-

rand

(Incisura acetabuli)

in Form eines 1 cm breiten,

überknorpelten Querbandes

(Lig. transversum acetabuli)

eine Überbrückung erfährt. Durch diese Pfannenlippe

wird der konkave Gelenkkörper derartig vertieft und

vergrößert, dass er nunmehr zu drei Viertel den Kopf

des Schenkelbeins – wie die Nussschale ihren Kern – eng

und weitgehend umschließen und somit die Bewegun-

gen des Beins im Hüftgelenk sichern und stabilisieren

kann; man bezeichnet deshalb dieses Gelenk oft auch als

„Nussgelenk

“

(Enarthrose)

. Der Grad der knöchernen

Überdachung des Schenkelbeinkopfs hängt vom Aus-

maß des Beckenneigungswinkels (s. o.) ab, der in einem

funktionellen Zusammenhang mit derWirbelsäule steht

und sich im Verlauf des Lebens ändert, und zwar von

60° beim Kleinkind über 47° beim Erwachsenen bis zu

41° beim Gealterten. Die Hüftgelenkspfanne weist eine

subchondrale Sklerosezone an der höchsten Erhebung

auf, die ein Teil der überknorpelten

Facies lunata

ist und

über die (Abb. 12.1, Pfeil) – auch als „Tragfläche“ be-

zeichnet – die Last des Körpers (oft mit Zusatzlasten)

auf die untere Extremität übertragen wird.

Der faserknorpeligen Umrandung der Hüftgelenkspfan-

ne wird auch die Aufgabe zuteil, Unebenheiten, die durch

die in der Mitte der Pfanne in Form eines Y zusammen-

tretenden drei Teile des Hüftbeins am knöchernen Rande

auftreten können, auszugleichen und letzten Endes auf

Grund der in der Pfannenlippe vorhandenen Elastizität

demKopf eine wenn auch nur geringfügige Nachgiebig-

keit zu gewähren, ohne dass darunter der feste und si-

chere Kontakt der beiden artikulierenden Flächen leidet.

Sie werden von einer trichterförmig gestalteten, relativ

weiten

Gelenkkapsel

– der dicksten und kräftigsten des

gesamten Bewegungsapparats – umhüllt, die vom Rand

der Hüftgelenkspfanne sowie vomQuerband entspringt,

den größtenTeil des Schenkelhalses umschließt und vorn

an der Zwischenrollhügellinie des Schenkelbeins

(Linea

intertrochanterica)

ansetzt.

Schenkelbein

(Femur)

Dieser mit 40–50 cm

größte

und

längste Knochen

des

menschlichen Skeletts (Abb. 12.2, Tafeln 12.1–12.4 )

besteht wie jeder andere Röhrenknochen aus zwei End-

stücken

(Epiphysen)

und einemMittelstück, dem Schaft

(auch

Diaphyse

genannt)

.

Das proximale und das distale

Ende weisen wie beim Oberarmbein je einen konvexen

Gelenkkörper für das Hüft- bzw. Kniegelenk auf.

Oberes Drittel

Das Schenkel

bein

(Femur)

lässt im Bereich seines obe-

ren Drittels den fast kugelig gestalteten Schenkel

kopf

(Caput femoris)

erkennen, der etwas unterhalb der Mitte

der hyalin-knorpeligen Gelenkfläche eine kleine, runde

Vertiefung

(Fovea

capitis)

für den Ansatz des aus der

Abb. 12.1

Trabekelverlauf im proximalen Femurende und Skle-

rosezone („Tragfläche“) in der Hüftgelenkspfanne.