382

Das Atemsystem

(Respirationstrakt)

19

zirkulär angeordnetes

Muskelgewebe,

so dass nunmehr

der Querschnitt der kleineren Äste des Atmungssystems,

die insgesamt den Hauptanteil beim Aufbau des Lun-

gengewebes ausmachen, aktiv reguliert werden kann.

K

linik

Dies besitzt vor allem für die Klinik eine recht erhebliche

Bedeutung, als durch einen Krampfzustand der glatten Muskulatur –

hervorgerufen durch eine Übererregung der glatten Muskulatur durch

Histamin – ein

Bronchialasthmaanfall

(mit sehr erschwerter Ausat-

mung) ausgelöst werden kann. Dazu tragen oft Allergien (gegen Pollen

von Blumen, Gräsern, Hausstaub), Infekte der Atemwege und Reizstoffe

bei, die durch eine Anschwellung der Schleimhaut zur Verengung der

Atemwege beitragen können.

Das bereits in der Nasenschleimhaut kennengelernte

mehrreihige

Flimmerepithel

mit Becher- und Bürsten-

saumzellen, das auf seiner Oberfläche eine dünnflüssige

Sekretschicht aufweist, wird auch im Kehlkopf, in der

Luftröhre und in deren großen Aufzweigungen unter

fortschreitender Abflachung des Epithels angetroffen.

Der Schlag der zahlreichen feinen Flimmerhärchen (oder

Geißeln) ist rachenwärts gerichtet, um eingedrungene

Fremdkörper umgehend nach außen befördern zu kön-

nen. Die Stimmfalten

(Plicae vocales)

jedoch besitzen auf

ihrem freien Rand

Plattenepithel

.

Deshalb kann der

Schleim über diese Schwelle nur durch Räuspern oder

Husten weiterbefördert werden.

K

linik

Durch die ununterbrochene Einwirkung scharfen Staubs,

wie er beispielsweise in Diamantschleifereien, bei Bohrungen imStein-

bruch usw. auftritt, wird das Flimmerepithel im Bereich der Atemwege

nach und nach geschädigt und damit das Deckgewebe seiner Schutz-

funktion beraubt, so dass nun Schmutzteilchen und Bakterien unge-

hindert in das Innere der Lungen gelangen können. Manche im Beruf

zugezogene Lungenerkrankung wie beispielsweise die „Staublunge“

(Silikose)

hat auf diese Art ihren Anfang genommen.

19.3 Innere Atmung

Dem bisher beschriebenen,

luftleitenden Abschnitt

des

Atmungssystems („äußere“ Atmung mit Respirations-

epithel) folgt nunmehr der Bereich des

Gasaustauschs

in den Lungen („innere“ Atmung mit

Alveolarepithel

).

Die sack- bzw. traubenförmigen, blinden Endigungen

des Atemapparats, die bei Einatmung 0,3–0,5 mm, bei

Ausatmung 0,1–0,2 mm großen

Lungenbläschen

oder

Alveolen

(Abb. 19.7), beanspruchen unser besonderes

Interesse, da sie in ihrer Gesamtheit – es werden ins-

gesamt etwa 500–600 Millionen Alveolen angegeben

– die

funktionelle Oberfläche für den Gasaustausch

des Blutes

(Aufnahme von O

2

und Abgabe von CO

2

)

darstellen und beim Erwachsenen rund 100–120 m

2

ausmachen, eine Fläche, die 60-mal so groß wie die Kör-

peroberfläche ist und die täglich mit 7000–8000 Liter

Blut in engstem Kontakt steht.

Die sehr dünne,1 µm messende

Alveolarwand

besteht

neben argyrophilen und lockeren Bindegewebsfasern

aus einem korbartigen elastischen Fasernetz, sodass jede

Alveole mit der Atmung vergrößert bzw. verkleinert wer-

den kann. Das Fasernetz wird von einem engmaschigen

Kapillarnetz umgarnt, so dass auf Grund des engen Kon-

takts zwischen Blut und Alveolarluft (die 2,2 µm dicke

„Blut-Luft-Schranke“) und des langsamen Blutstroms ein

ungehinderter Gasaustausch

in optimalerWeise durch

Diffusion vor sich gehen kann (Abb. 19.7). Dabei sind

zwei Dinge zu beachten:

•• Während einer aeroben körperlichen Belastung muss

den Skelettmuskelfasern ständig Sauerstoff zugeführt

werden, da er nur in sehr geringem Umfang gespei-

chert werden kann.

•• DesWeiteren hängt der intrazelluläre Sauerstoffbedarf

von der aeroben Energieleistung ab; er beträgt beim

Muskel in Ruhe 40 ml/min/× kg.

Im Energiestoffwechsel spiegelt sich die Sauerstoffauf-

nahmefähigkeit wider, die abhängig ist vom Sauerstoff-

gehalt der Luft, von der Leistungsfähigkeit des Herz-

Kreislauf-Systems, dem Herz-Minuten-Volumen, dem

Blutvolumen und Hämoglobingehalt sowie von der

Anzahl der Mitochondrien in der Skelettmuskulatur.

Körperliche Leistungen unterschiedlicher Dauer und

Intensität erfordern seitens der Muskeln deshalb eine

erhöhte Sauerstoffzufuhr und lösen gleichzeitig eine ver-

tiefte Atmung aus.

S

port

Die maximale Diffusionskapazität für Sauerstoff weist eine

enge Beziehung zur körperlichen (sportlichen) Leistungsfähigkeit auf.

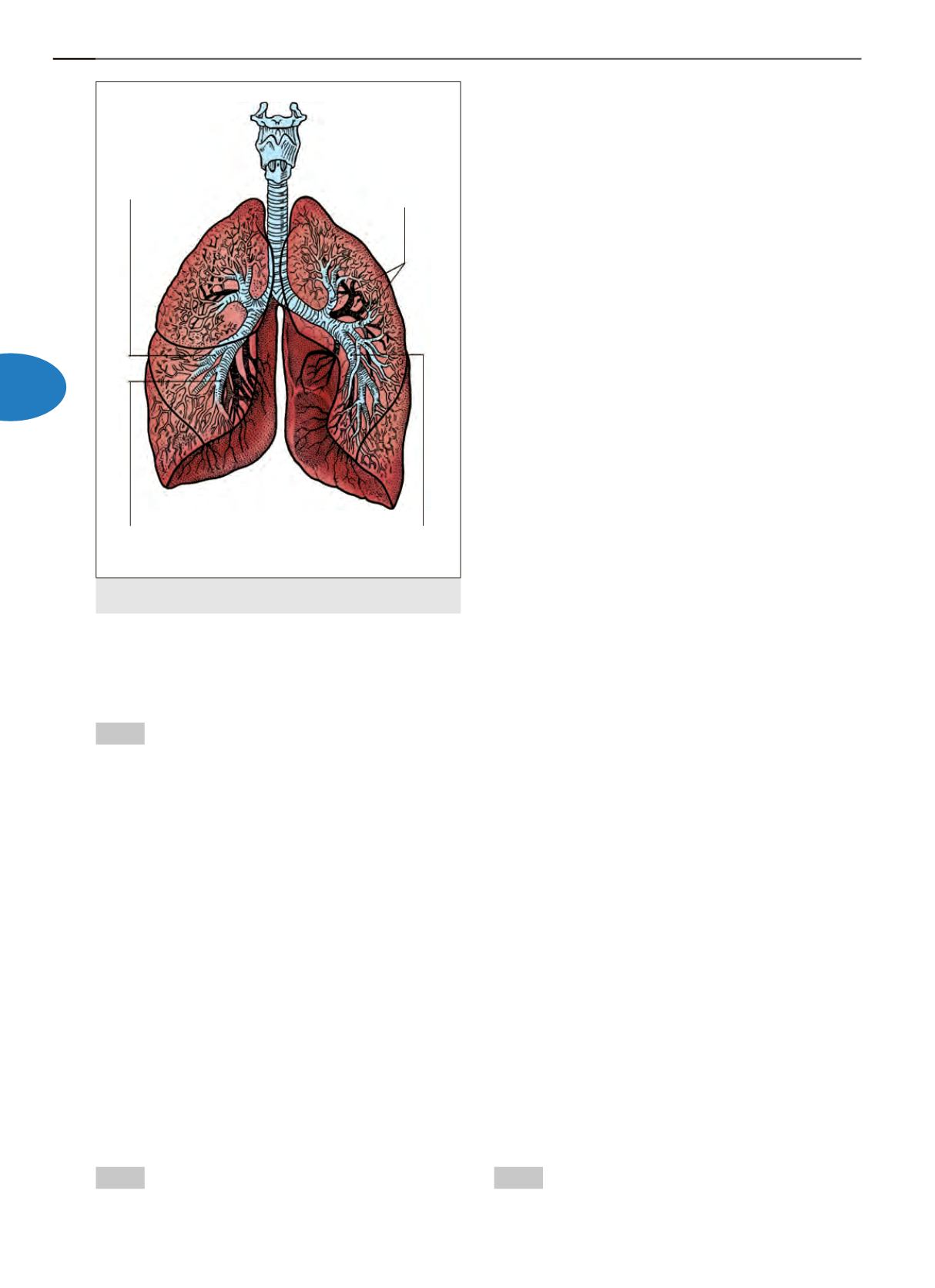

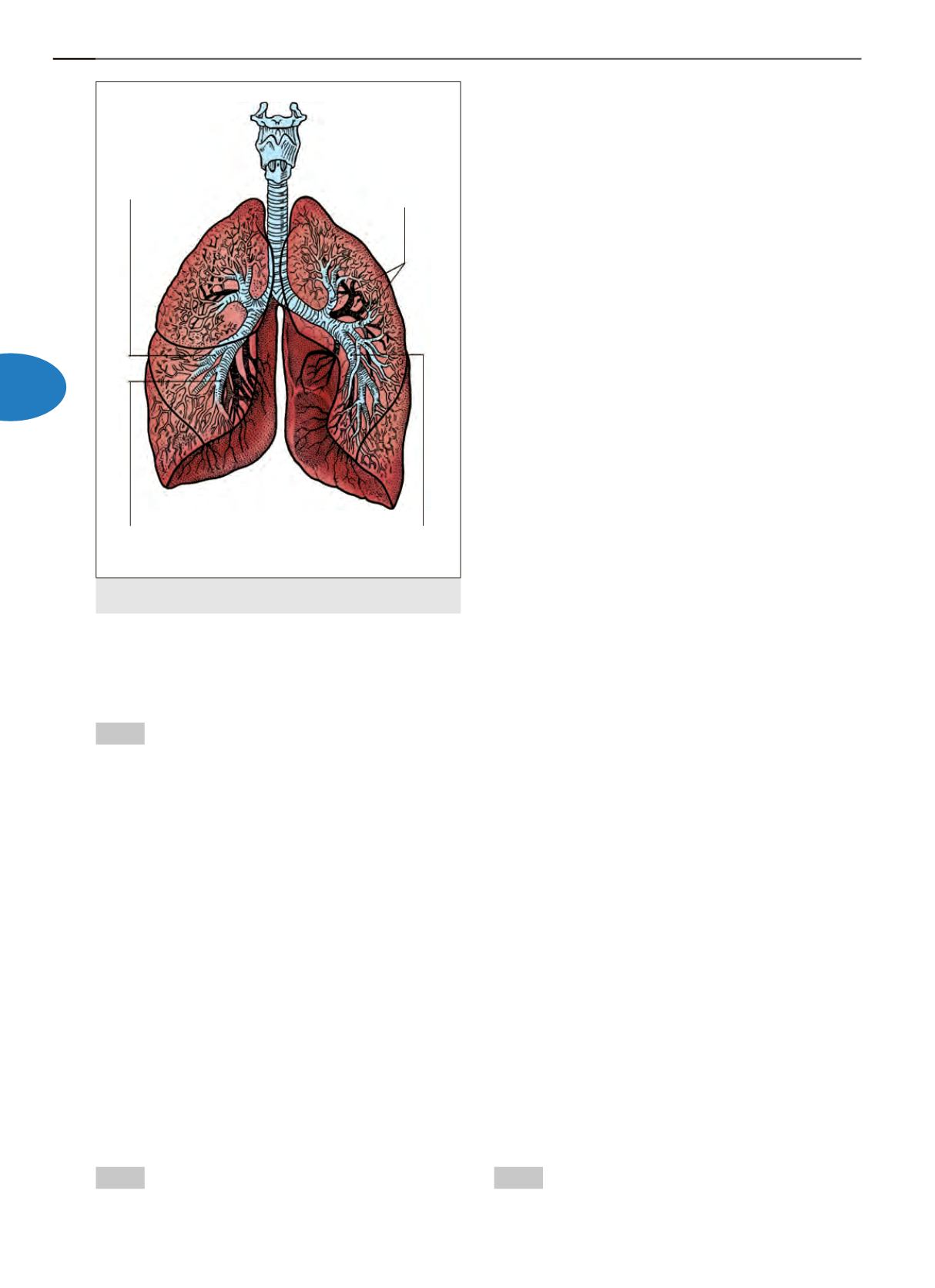

Abb. 19.6

Bronchialbaum der rechten und linken Lunge.

vordere Äste

des Stammbronchus

im linken Oberlappen

Stammbronchus

im linken Unterlappen

vordere Äste

des Stammbronchus

im rechten Mittellappen

Stammbronchus

im rechten Unterlappen