400

Das Verdauungssystem

(Gastrointestinaltrakt)

20

S

port

An die Leber werden speziell während hoher Ausdauerbela-

stungen große Anforderungen gestellt. So müssen beispielsweise bei

einem Straßenradrennen in einem Zeitraum von 4–5 Stunden etwa

4500 kal umgesetzt werden. Athleten, die sich einem mehrjährigen

Ausdauertraining unterziehen, reagieren sehr oft mit einer deutlichen

Lebervergrößerung, die nach dem Abtrainieren nicht mehr fühlbar ist,

wobei auf dem Höhepunkte der Leistungsfähigkeit eine feste Korrela-

tion zwischen Herzgröße und Lebergewicht besteht.

Die an den Flächen benachbarter Leberzellen verlau-

fenden und von ersteren gebildeten wandlosen Gallen-

röhrchen oder -kapillaren, die die von den Leberzellen

gebildete Gallenflüssigkeit sammeln, vereinigen sich an

der Oberfläche eines Leberläppchens zu den nunmehr

mit selbständiger Wand versehenen im Durchmesser

10–15 µm großen Gallengängen

(Ductuli biliferi),

die

in den Lebergang (

Ductus hepaticus,

s. o.) einmünden.

Dieser bildet, nachdem er die Leber im Bereich der

Leberpforte verlassen hat, gemeinsam mit dem Gal-

lenblasengang

(Ductus cysticus),

der im spitzen Winkel

von der Gallenblase kommend an ihn herantritt, den

gemeinsamen Gallengang

(Ductus choledochus),

der zur

Papille des Zwölffingerdarms

(Papilla duodeni major,

Vater-Papille) zieht.

Die an Cholesterin reiche und durch den Gehalt an

gallertsauren Salzen sehr bitter schmeckende alkalische

Galle

stellt auf Grund des Muzingehalts eine fadenzie-

hende, schleimige Flüssigkeit dar, die in der Gallenblase

gesammelt und eingedickt wird, um für die Verdauung

(insbesondere der Fette) in ausreichender Menge zur

Verfügung zu stehen. Die Blasengalle enthält u. a. Gal-

lensäuren, die Fette imDünndarm emulgieren (um nach

Rückresorption im Krummdarm über die Pfortader zur

Leber zurückzugelangen), Gallenfarbstoffe, Cholesterin,

Salze und Schleim.

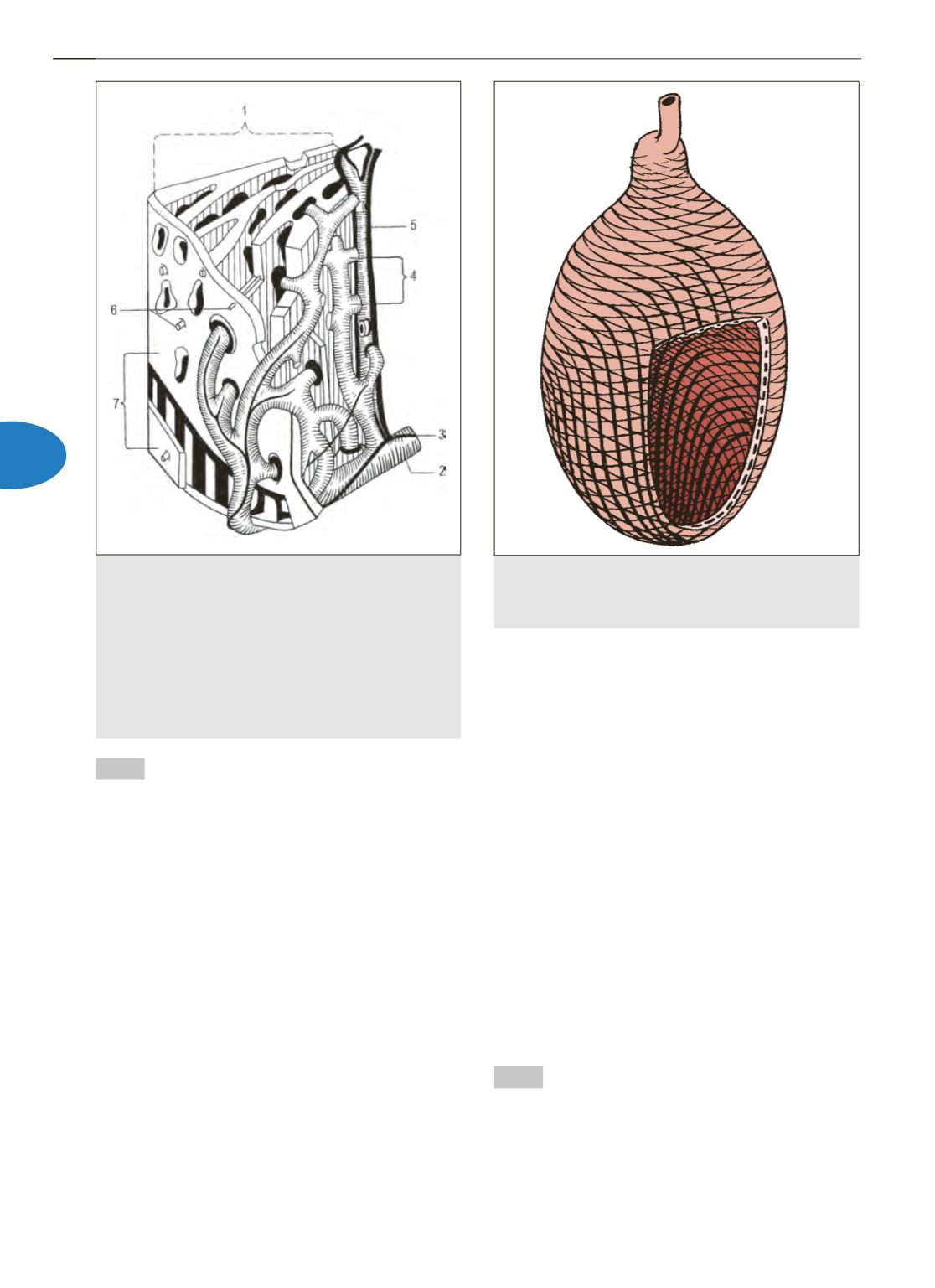

20.6.2 Gallenblase

Die Gallenblase (

Vesica fellea; fel

= Galle) ist in ihrer

Gestalt mit einer lang gestreckten Birne zu vergleichen,

die etwa 8–10 cm lang und 3–4 cm breit ist und ein

Volumen von 40–50 cm

3

aufweist. Es werden an ihr drei

Abschnitte unterschieden: ein Hals

(Cervix),

ein Körper

(Corpus)

und ein Grund

(Fundus).

K

linik

Der Fundus überragt normalerweise etwas den vorderen

Leberrand und ist hier (insbesondere bei Gallenblasenentzündungen)

als druckschmerzhafte Vorwölbung deutlich zu tasten.

Die in einer muldenförmigen Vertiefung im Bereich der

unteren Leberfläche ruhende Gallenblase besitzt in ihrem

Inneren ein einschichtiges hoch prismatisches Epithel,

das wie das des Dickdarms Wasser resorbiert, so dass die

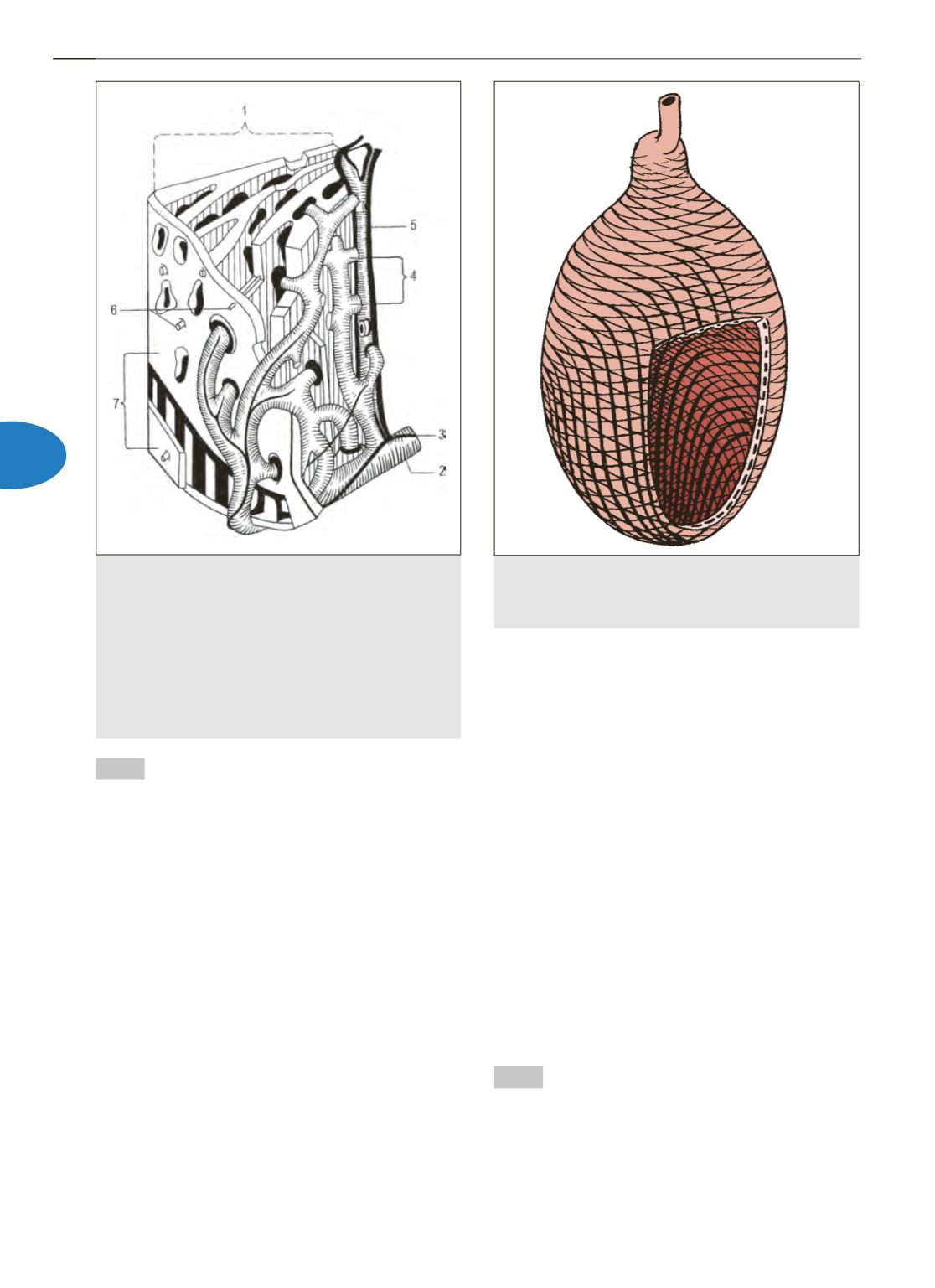

Abb. 20.19

Schraubenförmige Schräg- und Längsfaserung (und

deren innige Verbindung miteinander) der glatten Muskulatur im

Bereich der Gallenblasenwand.

Abb. 20.18

Schema von den radiär angeordneten Leberzell-

platten.

1 = radiär verlaufende Leberplatte

2 = Endast der Pfortaderaufzweigung

(V. interlobularis)

3 = Endast der Leberschlagaderaufzweigung

(A. interlobularis)

4 = Äste der V. interlobularis

(Vv. intralobulares)

5 = im lnnern eines Leberläppchens gelegene Vene

(V. centralis)

6 = Gallenkapillaren

7 = äußere Wand eines Leberläppchens