Neurorehabilitation heute

2

tet. Gemäß dieser Lesart würde man nach einer Schädigung des Gehirns für immer beeinträch-

tigt bleiben.

Es ist eigentlich unverständlich, dass sich diese Auffassung so hartnäckig gehalten hat und

teilweise noch hält, weil bereits um 1900 die ersten Meinungsabweichler hirngeschädigte Patien-

ten mit auffälliger Wiederherstellung der Funktion vorgestellt haben. In den letzten Jahren erle-

ben wir dann endlich einen Paradigmenwechsel: Heute betrachten wir das Gehirn als

plastisch

.

Zwei Pioniere zum Thema Plastizität des Gehirns möchten wir hier erwähnen:

Während seiner ausführlichen anatomischen und histologischen Studien des Nervensystems

verwandte

Santiago Ramon y Cajal

(1852−1932) eine im Jahre 1873 von

Golgi

entwickelte

Technik zur Schwarzfärbung von Neuronen. Seine mikroskopischen Studien von Hirnläsionen

brachten ihn entgegen der landläufigen Meinung zu der Auffassung, dass auch im ZNS regene-

rative Prozesse stattfinden können. Bereits 1913 konnte er im menschlichen Kortex Plastizität

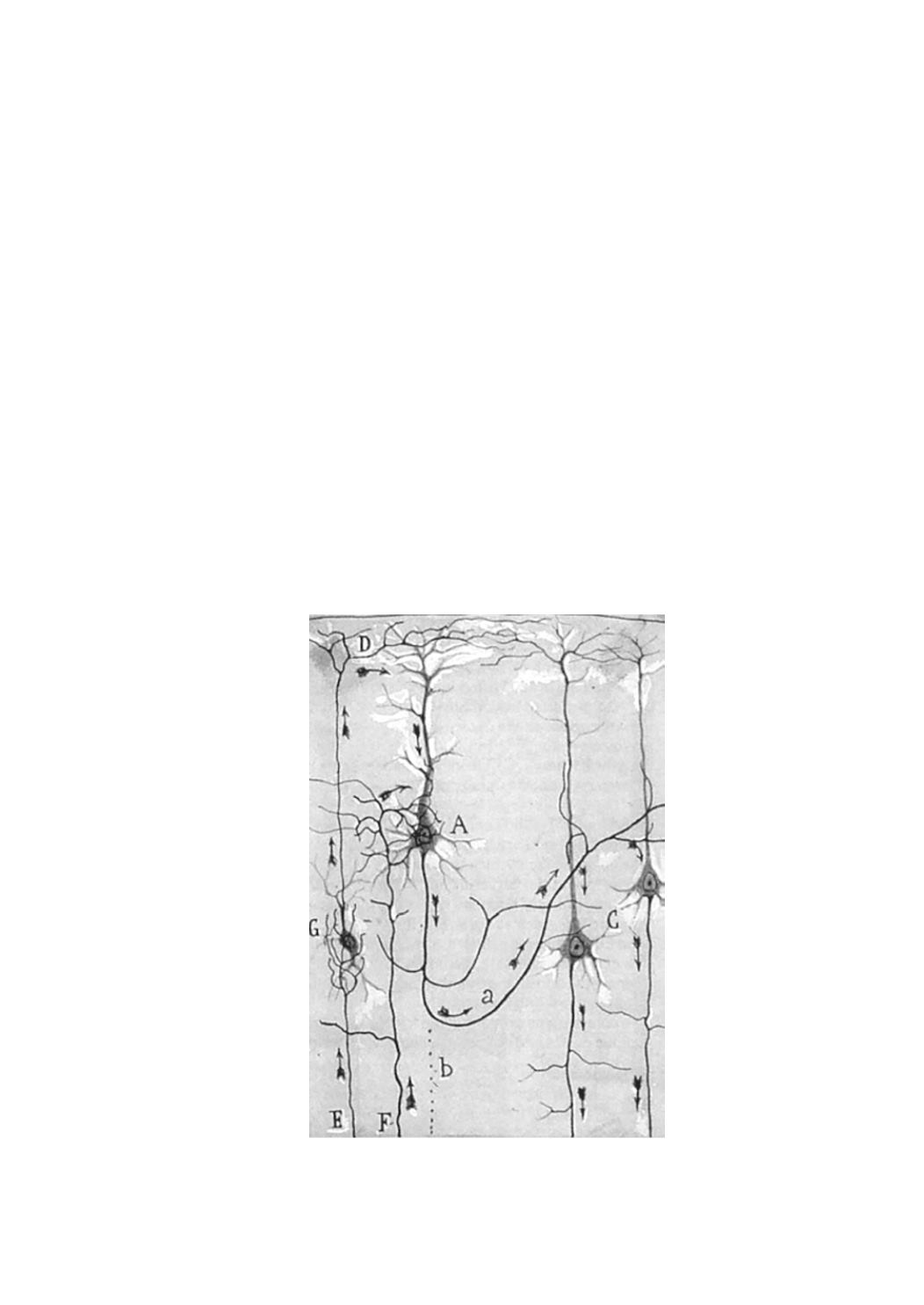

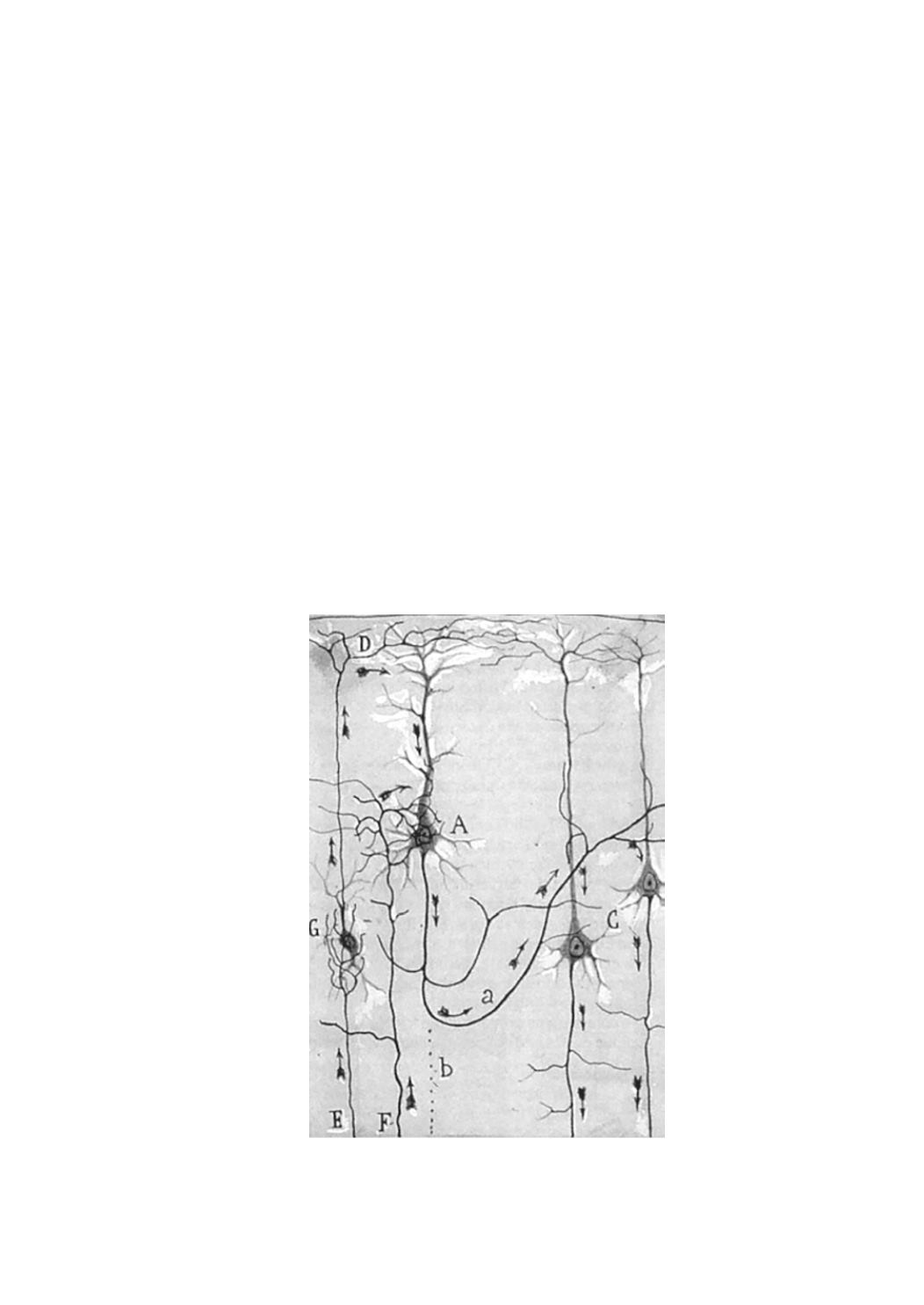

nachweisen. Abbildung 1.1 zeigt zahlreiche retrograde junge Axonaussprossungen nach einem

Defekt im Bereich der kortikospinalen Bahnen. Er bezeichnete diesen Prozess mit dem Begriff

„neuronale Plastizität“. Dennoch hat Cajal es nicht gewagt, das statische Modell ganz zu ver-

lassen, da er immer von der Notwendigkeit einer gewissen Strukturstabilität überzeugt war (De

Felipe, 2002; Stahnisch und Nitsch, 2002).

Aufgrund einer ganz anderen Vorgehensweise kam der Philosoph und Psychologe

William

James

(1842–1910) zum gleichen Schluss. Sein monumentales Werk „The Principles of Psycho-

logy” (besser bekannt unter der Bezeichnung „The Principles“) beginnt mit der Abbildung eines

Abb. 1.1 Plastizität der Hirnrinde

Die Zeichnung zeigt die histologischen Folgen einer Läsion efferenter Axone der kortikalen Pyramidenzellen

(A). Das geschädigte Axon degeneriert distal (b), vom proximalen Ende sprossen mehrere Axonen aus (u. a.

bei a) und stellen Kontakt her mit Nachbarneuronen (C). Der Informationsfluss innerhalb der Hirnrinde wird

also umgeleitet (nach De Felipe, 2002).